開催日 : 平成29年10月9日(月・祝)

場 所 : 立命館大学朱雀キャンパスホール

参加者 : 450名

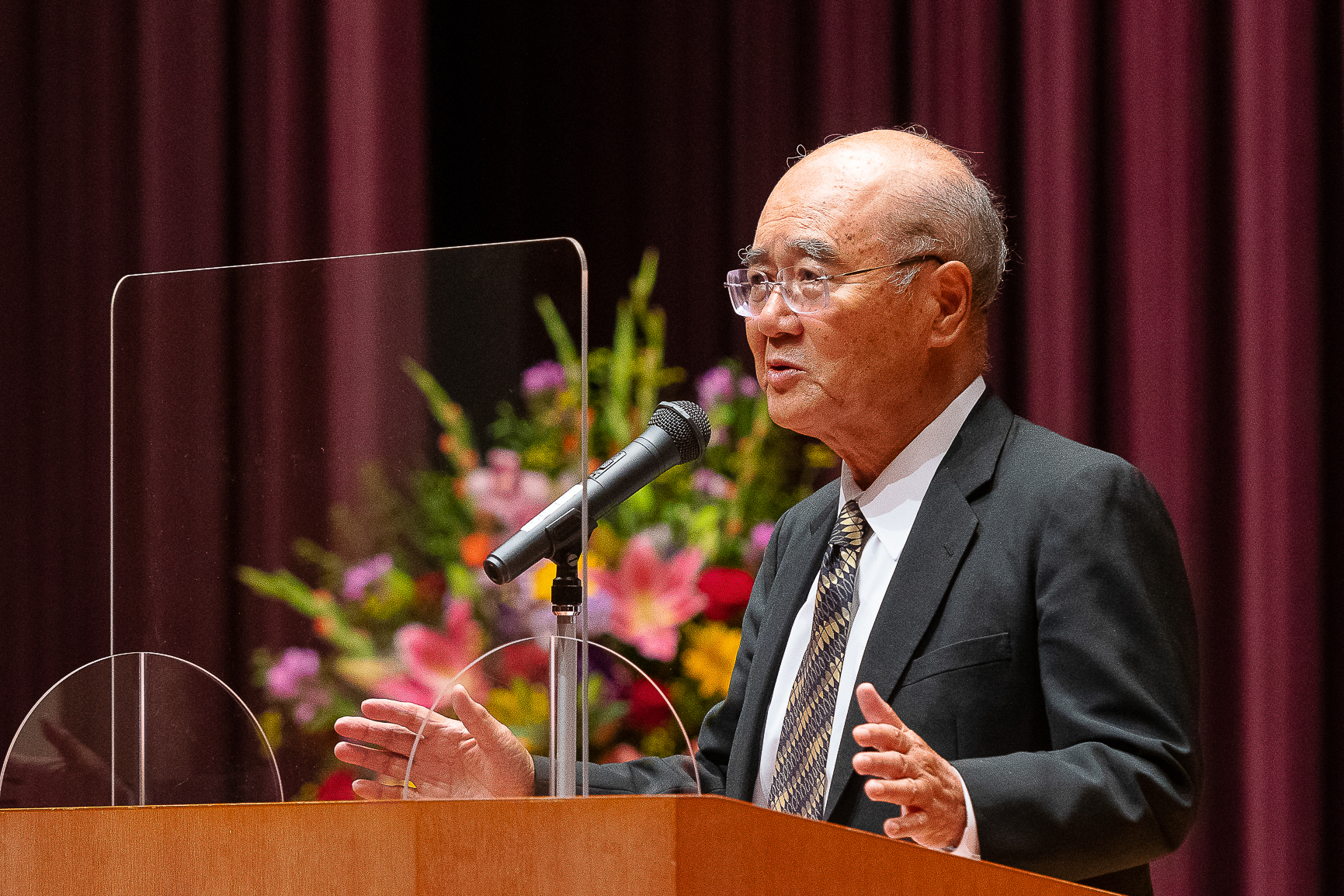

開会挨拶 : 松浦 晃一郎氏(明日の京都 会長)

基調講演 : 尼﨑 博正氏(京都造形芸術大学教授)

演奏・トーク : 東儀 秀樹 氏(雅楽師)

パネルトーク :

神居 文彰氏(平等院住職)

北園 文英氏(圓通寺住職)

小川 勝章氏(作庭家、植治次期十二代)

コーディネーター : 秋尾 沙戸子氏(ノンフィクション作家)

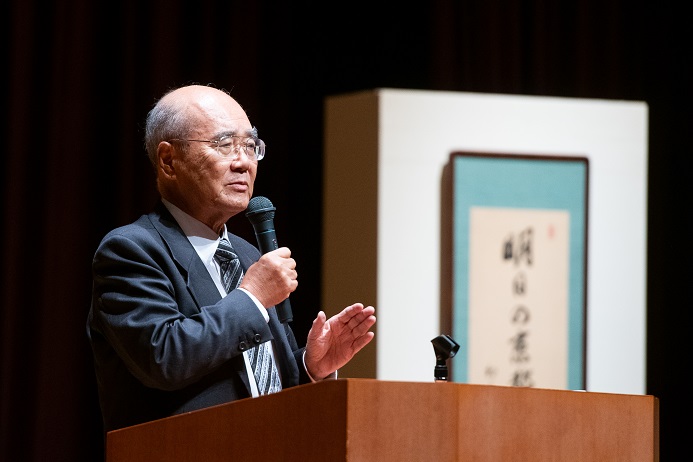

閉会挨拶 : 村井 康彦氏(明日の京都 副会長)

総合司会 : 中川 緑氏(NHK京都放送局アナウンサー)

古くより社寺等の庭園に用いられてきた借景は、日本文化を語るうえで、なくてはならないものです。国や行政の景観政策において、保全の対策は取られているものの、寺社の境内等における新たな開発の問題が発生しています。第7回フォーラムでは、多くの市民が関心を寄せる景観問題について、「古都の借景」をテーマに、京都の文化的な景観と今後の課題について考察を深める機会として開催しました。

松浦晃一郎氏の開会挨拶で幕を開け、「借景の諸相」を演題に尼﨑博正氏(京都造形芸術大学教授)による基調講演がおこなわれました。尼﨑氏は、「借景」という言葉が中国最古の造園理論書『園冶』で17世紀に用いられていることを紹介したうえで、日本でも周辺の景観と庭とを一体のものとして捉える空間認識は古くから受け継がれ、その技術は17世紀に後半に創建された圓通寺で確立されたと考えられるなど、借景の概念が成立した歴史的背景について解説されました。

京都市の新景観政策施行から10年。圓通寺など38ヶ所が眺望景観保全地域として指定されましたが、人の営みと自然との関わりはどうあるべきか、根源的な問いかけをすべき時期がきているのではないかと述べられました。

その後、雅楽師の東儀秀樹氏によるトークと篳篥や笙の演奏がおこなわれ、会場に集まった満員の来場者を魅了しました。

パネルトークでは、秋尾沙戸子氏のコーディネートのもと、神居文彰氏、北園文英氏、小川勝章氏をお迎えし、借景についてそれぞれの立場・経験からのお話を伺いました。

神居氏は、「自然災害の発生しやすい日本では、高さやデザインの規制だけでなく、全体として人々との営みとの調和した景観をつくっていくことが大切です」と述べられ、北園氏は、「優れた景観は創造の原点と言っても過言ではなく、建築家だけではなく、ランドスケープ、サウンドスケープのデザイナーも共に知恵を出し合うことを切望します」と述べられました。小川勝章氏は、「マツ枯れなどの影響で東山のアカマツ林が激減し、庭園との連続性が損なわれています。あらためて庭園と自然とのつながりの深さを認識しています。」と述べられました。